目次

はじめに

「そろそろ自社のWebサイトをリニューアルしたいけれど、費用が心配で後回しにしている」

そんな方にこそ知ってほしいのが、Webサイト制作に活用できる補助金制度です。

本記事では、「どんな補助金が使えるのか」「申請の流れ」「注意点」などを、はじめての方にもわかりやすく解説します。

Webサイト制作に使える補助金制度とは?

企業や個人事業主が事業を成長させるために利用できる制度のひとつが「補助金」です。

補助金とは、国や自治体が事業の成長を目的に、経費の一部を支援してくれる制度のことで、事業発展につながる取り組みに使うことができます。

例えば・・・新しい設備の導入、販路拡大、デジタル化など

補助金と助成金の違い

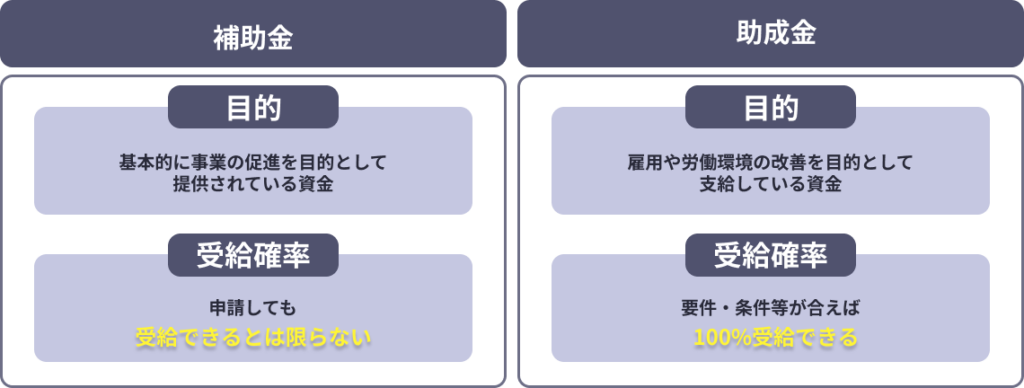

まず押さえておきたいのが、「補助金」と「助成金」の違いです。

補助金とは、必ず支給されるわけではなく、“審査をクリアして採択される必要”があります。

一方、助成金は「申請すれば受給できるタイプ」が多く、審査がないものもあります。

この違いを理解しておかないと、「申請したのに採択されなかった」という結果になりかねません。

なぜ今「Webサイト制作」に補助金が使えるのか

背景には2つの流れがあります。

① コロナ禍を経て “デジタル化・オンライン化” が急速に進んだこと。

② 国・地方自治体が 「販路開拓」「業務効率化」「デジタル化」 を中小企業支援の柱として掲げていること。

具体的には、「Webサイトを活用して新たな販路を見つける」「Webサイトを通じて予約・受付などを効率化する」などの目的に沿えば、Webサイト制作が補助対象となることが増えています。

つまり、ただ“会社紹介用にWebサイトを作る”だけでなく、

「何を目的に」「どのような成果を出すか」を明確にすることがポイントです。

主な対象制度(種類)とそれぞれの特徴

それでは、Webサイト制作でよく使われる代表的な補助金制度を見ていきましょう。

① 小規模事業者持続化補助金(商工会議所・商工会系)

対象:小規模事業者・個人事業主

目的:販路開拓・集客強化

補助額の目安:最大50〜200万円程度

例:ECサイト構築、予約システム付きWebサイト、外国語対応サイトなど

この制度では、Webサイト制作を「販路開拓の手段」として位置づければ補助対象になり得ます。

ただし、注意点があります。Webサイト関連費のみで申請することはできないという要件もあります。例えば「Webサイト制作+チラシ配布+展示会出展費」といった形で複数の経費を組み合わせる必要があります。

② IT導入補助金(デジタルツール導入支援)

対象:中小企業

目的:業務効率化・生産性向上

補助額は:最大 350万円程度(通常枠)

この制度では、Webサイト単体を目的にした制作では、補助対象とならないケースがあります。

例えば、「一般的な情報提供用Webサイト」は対象外とされています。

つまり、Webサイト自体を作るというより、Webサイト+CRM・予約管理・顧客管理ツールなど『“ITツール”として機能を持たせる形』であれば対象になり得るという理解が必要です。

※『IT導入補助金2025』概要はこちら ⇨ 中小企業庁+2株式会社Soichiro+2

③ ものづくり補助金(システム開発・高機能Web制作も可)

対象:新サービスやシステム開発を伴う企業

目的:革新的な事業展開

補助額: 最大1,000万円以上

この制度では、制約はやや大きいですが、Webサイトに高度な顧客管理機能や業務システム連携を組み込むことで対象となる可能性があります。

このように、単なるWebサイトを作るのではなく、Webサイト+機能拡張やサービス刷新を伴う構成だと、この制度の活用も検討できます。

補助金を使ってWebサイトを制作するメリット

制作費の負担を大きく軽減できる

Webサイトを通常料金で制作した場合、100万円ほどかかるケースも珍しくありません。

しかし、補助金をうまく活用すれば、自己負担額を30〜50万円程度に抑えられる可能性があります。これは大きなメリットです。

このようなコスト圧縮が可能になるのは、まさに「補助金=経費の一部を支援」という仕組みだからです。そして、少ない自己資金で、よりクオリティの高いWebサイトを手に入れられるチャンスでもあります。

補助金をきっかけに“戦略的なサイトづくり”ができる

補助金を活用する場合、「目的」「ターゲット」「成果目標」を整理して計画書にまとめる必要があります。

その過程が、Webサイト制作の方向性をより明確にしてくれるのです。

たとえば、「集客数を月間100件に上げる」「予約率を30%改善する」「海外からの問い合わせを月10件獲得する」など、成果指標を設定することで、Webサイトづくりが単なる“見た目”ではなく、戦略のツールへと変わります。

株式会社monomode では、制作の初期段階で「調査戦略」というプロセスを設けています。

これは、業界動向・競合分析・ターゲット心理などを丁寧に整理し、デザインや構成を“なんとなく”ではなく“根拠を持って”決定するためのステップです。

補助金を活用して制作する際も、この調査戦略の考え方を取り入れることで、審査に通りやすい明確な目的設定と成果につながるサイト構築の両立が可能になります。

私たちは公開後の運用・分析・改善も含めて、事業成長に寄り添う伴走型のサポートを行っています。

補助金をきっかけに、戦略と運用をセットで考えることで、長く価値を生み続けるWEBサイトを一緒に育てていきましょう。

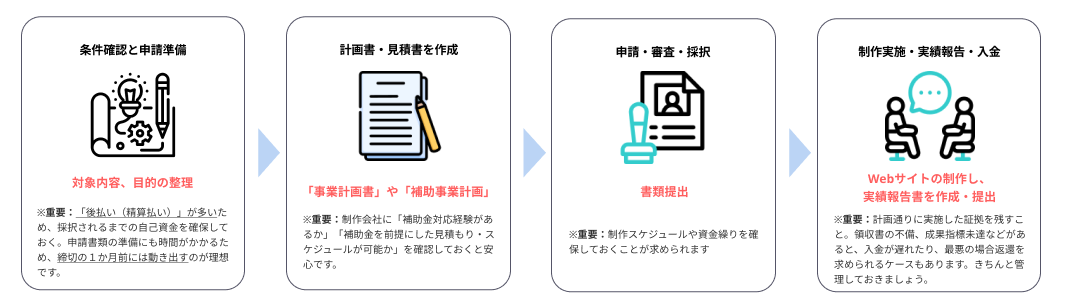

補助金申請~採択~実施~報告までの流れ

では、実際に申請を行う際、どのような流れで対応すれば良いか確認しておきましょう。

ステップ1:条件確認と申請準備

まず、自社が補助金の対象となるか、目的に合致するものかを確認します。

例えば「販路開拓」「業務効率化」「デジタル化」のいずれかに沿った取り組みであるか、自社規模・業種・経営状況が条件を満たしているかなどをチェックします。

また、多くの補助金は 「後払い(精算払い)」 が多いため、採択されるまでの自己資金を確保しておくことが重要です。申請書類の準備にも時間がかかるため、締切の1か月前には動き出すのが理想です。

ステップ2:計画書・見積書を作成

申請には、Webサイトの制作目的、ターゲット、成果指標、予算、スケジュールなどを記載した「事業計画書」や「補助事業計画」の作成が求められます。また、Web制作会社からの見積書も添付が必要です。

ここで制作会社に「補助金対応経験があるか」「補助金を前提にした見積もり・スケジュールが可能か」を確認しておくと安心です。申請段階から、補助金要件に沿った設計を意識しましょう。

ステップ3:申請・審査・採択

計画書が整ったら提出し、審査を待ちます。採択されれば交付決定が通知されます。採択後に制作を開始し、完了後に実績報告を行う流れが一般的です。

申請から採択までの期間、また採択後から入金までの期間をあらかじめ把握し、制作スケジュールや資金繰りを確保しておくことが求められます。

ステップ4:制作実施・実績報告・入金

採択後、Webサイトの制作を進めます。制作が完了したら、領収書・請求書などをきちんと保管し、実績報告書を作成・提出します。報告が承認されれば、補助金が支払われます。

ここでのポイントは、“計画通りに実施した証拠を残す”こと。領収書の不備、制作スケジュールの遅れ、成果指標未達などがあると、入金が遅れたり、最悪の場合返還を求められるケースもあります。きちんと管理しておきましょう。

注意すべき点(対象外となるケース・申請時の落とし穴)

よくある“対象外”の例

補助金を使ってWebサイトを制作する際、対象外となるケースもいくつかあります。例えば以下のようなものです

-

広告運用費(SNS広告、リスティング広告)だけを目的にしたもの

-

ドメイン・サーバー費のみ

-

テンプレートをそのまま使っただけで、実質的な開発・改善がないもの

特に、制度によっては「Webサイト単体で目的・成果が曖昧なものは対象外」と明記されているものもあります。

書類不備・スケジュール遅延に注意

申請書類は細部までチェックされ、書式や添付資料の不備で落ちることも少なくありません。例えば、過去の実績報告が未提出のため申請資格を満たしていないなど、申請後のスケジュール(制作・報告)に遅れが出ると、補助金が支給されないリスクもあります。

「代行業者」トラブルも増加中

「必ず採択される」「申請無料」といった言葉で、代行業者に頼んだ後にトラブルになるケースもあります。

補助金申請においては、信頼できる専門家・制作会社・支援機関に相談することが重要です。採択を目指すなら、自社の目的と申請内容が一致しているかをきちんと理解し、自らも主体的に関わる姿勢が必要です。

自社に合った制度を選ぶためのチェック項目3つ

①自社の目的を明確にする(集客/効率化/ブランド強化)

最初に、「なぜWebサイトを作るのか」を言語化しましょう。集客を強化したいのか、業務効率を改善したいのか、ブランドを強化したいのか。この目的に応じて、適した補助金制度が異なってきます。

②対象規模と予算感を整理する

自社の規模(従業員数・資本金)や予算(制作費・自己負担額)を整理します。例えば小規模事業者持続化補助金の対象かどうか、IT導入補助金でWebサイト+ツール構成が要件を満たすかなどを確認しましょう。制度により「Webサイト単体では対象外」というルールもあります。

③信頼できる制作会社・商工会に相談する

Webサイトの制作を発注する際、補助金対応経験のある会社か確認することが安心です。また、最寄りの商工会議所や商工会、自治体の産業支援課に「補助金活用相談」が無料でできるケースも多いです。制度は“もらうためのもの”ではなく、“成長を後押しする仕組み”です。目的と申請内容が一致していれば、審査通過率も高まります。

まとめ

Webサイトをただ作るだけではなく、“補助金”という制度を活用することで、自己負担を抑えながら、目的を明確にした戦略的なサイトづくりが可能になります。

補助金制度は毎年内容や条件が変わるため、最新情報を確認し、早めの準備が成功のカギです。

株式会社monomodeでは、補助金を活用したWEBサイト制作のご相談も承っています。

「自社のケースでどんな補助金が使えるのか知りたい」「申請から運用までサポートしてほしい」

そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたの事業に寄り添いながら、補助金を“チャンス”に変えるWEBサイトづくりを、一緒に実現していきましょう。